MENU

大切な人から結婚式の招待状が届いたとき、やはり一番は出席してお祝いすることですよね。 ただ、せっかくご招待いただいたものの、ご遠方の場合やお仕事の場合、その他の事情など…どうしようもない事情で欠席しないとならないケースも。 そんな時はきちんと欠席の返事を送りましょう。 実は、結婚式を欠席する場合にはいくつか押さえておきたいマナーがあります。 失礼な対応を取ると今後の人間関係に影響が出ることも。このページでは、結婚式を欠席する際のマナーについて紹介していきます。

まずは、招待状が届いた時点で「出席がかなわない」と分かっている場合の欠席マナーについて解説します。 まとめると、以下の様なポイントを押さえてお返事すればOKです。

■欠席連絡は直接連絡を入れる

結婚式を欠席する場合は、まず直接、欠席の連絡を。つまり返信はがきの前に、まずは電話やLINEなど直接の連絡を入れておきます。 招待側は人数調整をする必要があるため、早めに欠席情報を知ることができた方が良いためです。 また、誘ってもらったにも関わらず欠席するということで、謝意とお祝いの言葉を直接連絡して伝えるのがマナー。 直接連絡した後は、招待状での欠席の連絡も念のため行いましょう。

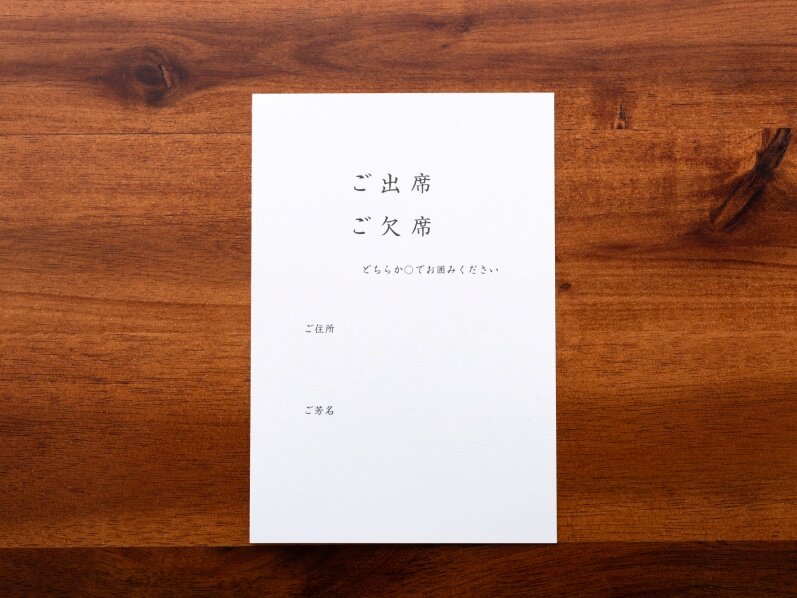

■欠席時の返信ハガキの書き方

欠席をする際には、返信ハガキに以下のように記入してお返ししましょう。 まず「ご出席」を斜線で消し、「ご欠席」の「ご」も消します。 そしてご住所の「ご」や、ご芳名の「ご芳」も消しましょう。 ちなみにこれは、出席の場合も同様のマナーです。 そして、少しスペースが狭いかもしれませんが、欠席の理由を丁寧に書いておくとよいでしょう。何より大事なのが「ご結婚おめでとうございます」と書いておくことです。 「式に不満や文句があって欠席するわけではないですよ」という意図が伝わるようにすると良いでしょう。

■結婚式10日前までの場合

結婚式を欠席する場合の連絡は、電話でなるべく早くお伝えしましょう。 主催する側も様々な用意がありますから、スムーズな結婚式準備のためにも、できるだけ早めに連絡を入れることがマナーです。

■結婚式直前の場合

出席予定の結婚式。 当日が近づいてきている中...どうしても急遽キャンセルせざるを得ない!と分かったら、できるだけすぐに相手に電話で連絡を。 欠席理由はなるべく簡潔・簡単に伝え、お詫びの気持ちと謝罪を丁寧に伝えることが大切です。 ただし、親戚の不幸や体調不良といったネガティブな印象を与えてしまう理由の場合は、「後日改めてお話させて頂きます」など、詳細を説明せず多少曖昧な程度に留めて。 また、直前の欠席は料理のキャンセル料など、新郎新婦に金銭的負担をかけてしまうケースもありますので、丁寧なお詫びやご祝儀を送るなど、可能な限りの心配りを。

「結婚式には参加出来ないけれど、せめてお祝いだけでも...!」そんな時は、ご祝儀を送ったり、祝電を送ってみて。 以下で詳しく解説します。

■ご祝儀のマナー

欠席する場合は、遅くとも結婚式の1週間前にはご祝儀が相手に届くようにします。 方法としてはやはり直接会って、欠席のお詫びと祝福の気持ちを伝えて"手渡し"をするのが望ましいでしょう。 しかし、ご時世もあってなかなか直接の対面が難しい場合も。そんな時はご祝儀袋に入れたご祝儀を、現金書留でお送りしても失礼にはあたりません。 ちなみに現金書留は専用の封筒に入れて郵便局の窓口から出すと安心です。その時、窓口で「いつごろ届きますか?」と確認しておくとよいでしょう。

■祝電の送り方

色々な理由があって式には欠席するけど、お祝いの気持ちを伝えたい場合に、祝電はとても効果的です。 会場で読み上げられれば、気持ちも伝わり、さらにお式を盛り上げる助けにも。 できれば2日前か前日には式場に届くように準備しておきましょう。 急な到着で式の負担にならないようにしておくと親切ですね。 宛名は関係のある方をフルネームで、お二人とも知っているなら連名にしましょう。 内容は、たとえば会社の上司や同僚ならきちんとしたもの、友人であれば語りかけるような内容など、関係性の伺えるものが◎! 「お式に行けないことが残念だけど、二人の幸せを祈っている」という気持ちを伝えましょう。

結婚式を欠席する場合でも、やはりお伝えしたいのは「お祝いしたいという気持ち」。心を込めてお返事をしましょう。 またやむを得ず急遽欠席するときは、可能な限り早めに連絡して新郎新婦の負担を減らしてあげましょう。